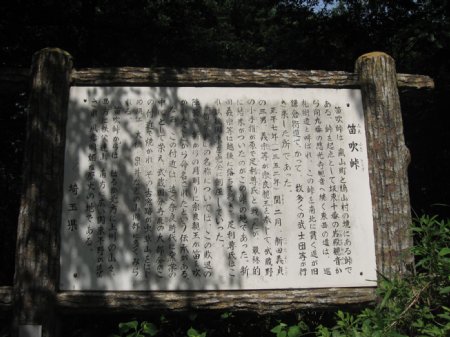

南朝最後の戦場「笛吹峠」

宗良親王の吹く笛に由来する峠であります。

その後の後醍醐天皇「建武の新政」からは足利尊氏が離反し、新田義貞・楠木正成と戦い尊氏は勝利します。

尊氏は征夷大将軍となり室町幕府が成立し、時代は大きく変って行く。

この時、宗良がここで月明かりの中万感をこめ笛を吹いたと言う伝承から、この地は笛吹峠と名付けられたとされている。

これらの合戦に大井田氏は深く関わり、足利軍に敗北以降素性を隠し各地を転々、群馬県下滝等に落ち着き井田を名乗った。

この峠は、埼玉県鳩山町と嵐山町の境にあり、標高80メートル。南北に旧鎌倉街道が貫いている。

この峠から4キロほど北に、鎌倉武士畠山重忠の住んだ菅谷館跡があるが、この重忠の四男重政が井田を名乗った畠山系井田の祖になった。

新田系井田は群馬県南部新田庄、畠山系井田は埼玉県中部嵐山、と比較的近くで発祥した事になる。

峠を東西に貫く巡礼街道。

巡礼街道は遊歩道となっている。

鎌倉時代もこんな感じではなかったか、と思わせるような雰囲気の道です。

笛吹峠は、嵐山町と鳩山町と鳩山村の境にある峠である。峠を起点として坂東十番の岩殿観音から同九番の慈光寺観音へ続く東西の道は、巡礼街道と呼ばれ、この峠を南北に貫く道が旧鎌倉街道て、かつて、数多くの武士団等が行き来した所であった。

正平七年(1352年)閏二月、新田義貞の三男、義宗等が宗良親王を奉じて、武蔵野の小手指が原で足利尊氏と戦ったが、最終的に結末がついたのがこの峠の地であった。新田義宗等は越後に落ちて行き、足利尊氏はこれ以降関東を完全に制圧していった。

「笛吹峠」の名称については、この敗退の陣営で、折からの月明かりに宗良親王が笛を吹かれたことから命名されたという伝承がある。

なお、この付近は、遠く奈良時代に窯業の中心として栄え、武蔵国分寺瓦の大部分がこの付近で焼かれ、その古窯跡が虫草山をはじめ須江、大橋、泉井などの山間部に多くみられる。

笛吹峠からは、はるか北方に上州の山々、西方に秩父連山、南方に広い関東平野が遠望され、風光明媚な歴史の地である。

埼玉県

なお、文中に山々等遠望される風光明媚な地とあるが、現在は樹木が大きく育ったため、まったく眺望はない。